☆説話・伝承学会2023年度冬季大会

期日 2023年12月16日(土) 午後 オンライン開催

日時:2023年12月16日(土)13:00~17:00

☆オンライン(ZOOM)開催、参加無料(事前申込制)

開会の辞 13:00~13:05 伊藤龍平(大会事務局・國學院大學教授)

研究発表 13:05~14:50

斉藤竹善(大阪公立大学大学院・博士後期課程)

「笑い話としての「天狗の隠れ蓑」について一江戸小咄、落語との関係からー」

山本紗綾(國學院大學大学院・博士後期課程)

「火事にまつわる地蔵説話の受容―『延命地蔵菩薩経直談鈔』所収説話を中心に―」

川谷真(説話・伝承学会会員)

「ヤマタノオロチ神話とオホナムチ冥界下り:関敬吾氏の仮説を中心として」

(休憩 14:50~15:00)

講演 15:00~16:20

飯倉義之(國學院大學教授)

「説話/民話/怪談一話を集めるといういとなみに注目してー」

吉田悠軌(怪談師・怪談研究家)

「誰かの不思議な体験を語ること一実話怪談の現場からー」

(休憩 16:20~16:30)

パスコード 26!+q2hk

冬季大会の講演録画です。許可を得て期間限定で公開します。

「講演記録」の文字をクリックしてください。

質疑応答・自由討論 16:30~16:55

閉会の辞 16:55~17:00 伊藤龍平(大会事務局・國學院大學教授)

***********************************

<研究発表・要旨>

○斉藤竹善(:大阪公立大学文学研究科博士後期課程)

「笑い話としての「天狗の隠れ蓑」について一江戸小咄、落語との関係からー」

要旨:

「隠れ蓑・隠れ笠」は、歴史的には鬼と結びつきが深い宝物として考えられてきた。しかし、民話においてそれが活用される「隠れ蓑笠型民話」の多くは「天狗の隠れ蓑」と呼ばれる、天狗が隠れ蓑を所有しているという筋の、笑話化か著しい民話となっている。発表者はこれまでの研究で、「天狗の隠れ蓑」が、鬼と隠れ蓑の結びっきの伝統から離れる形の民話であることから、その成立が比較的新しい民話である事を推察してきた。本発表では、「天狗の隠れ蓑」が成立しかと推測される江戸期における社会背景を踏まえ、それと関連するモチーフを含む小咄や落語の事例を検討していき、その中に「天狗の隠れ蓑」を位置付ける作業を行う。

○山本紗綾(國學院大學大学院文学研究科博士後期課程)

「火事にまつわる地蔵説話の受容―『延命地蔵菩薩経直談鈔』所収説話を中心に―」

要旨:

近世に入ると地蔵信仰はいっそう盛んになり、民間においても多様な展開をみせるが、この時代は多くの地蔵霊験譚・縁起などが刊行された時代でもある。中でも、1697年に刊行された必夢による『延命地蔵菩薩経直談鈔』(以下『直談鈔』)には、多数の地蔵説話が収載されている。説話の中では様々な地蔵の利益が語られるが、『直談鈔』巻八第四・八・九・十・十一話など、火事に関わる利益を語る話が少なくない。同様の説話には、『地蔵菩薩感応伝』巻下第三十二話、『地蔵菩薩応験新記』上末第十三話などがある。この種の利益・説話は地蔵に特有のものではないものの、これらの地蔵説話が流布していく中で、当時の民間での地蔵信仰にも影響を与えたことが推測できる。このような地蔵の火伏せの利益について 、先行研究では主に愛宕信仰との関連が指摘されてきたが、本発表では、類似する説話も踏まえながら、『直談鈔』に見られるような火事にまつわる地蔵説話がどのように受容されていったかという観点から、当時の民間における地蔵信仰と火事に関する利益について考察したい。

○川谷真(説話・伝承学会会員)

「ヤマタノヲロチ神話とオホナムチ冥界下り: 関敬吾氏の仮説を中心として」

要旨:

先の発表で、ヲロチ神話とバアル神話の関連性を明らかにした。両話の主な違いの一つは、「バアルと違って、スサノヲは冥界から復活しないこと」だが、ヲロチ神話と「オホナムチの冥界下り」を、本来一連の物語とみる関敬吾氏の仮説に従えば、この相違点は解消される。ただし、関説には有力な批判もあり、その可否を検証してみる必要かおる。まず、オホナムチ神による「越の八口」平定伝説について、ヲロチ神話の異伝とみる説があり、これは関説に有利である。が、同神の冥界下りは、昔話「悪魔の娘」の流れを汲むことが指摘されている。「悪魔の娘」とアンドロメダ型は一見無縁だが、ペルセウ不神話(メドゥーサ退治の場面)には、「悪魔の娘」の系列に特徴的な話素が多い。メドゥーサ退治(これに類する逸話)と、アンドロメダ型が接続する例は、昔話「二人兄弟」にもある。これらとヲロチ神話~冥界下りを比較すれば、関説の蓋然性は、充分に高いと認められる。

<講演・要旨>

○飯倉義之(國學院大學教授)

「説話/民話/匝談一話を集めるといういとなみに注目してー」

要旨:

一九九〇年頃より「実話隆談(もしくは怪談実話)」と呼ばれる、怪談本/隆談語りのエンタテインメントが活況を呈している。この実話尾談/匝談実話が「それ以前の怪談」と違うのは、体験者かその近親者に「取材して直接聞いた話」のみを、「作為なく」報告する、という姿勢を見せた点にあった。演出や創作が大半を占めていた「怪談本」ジャンルに、「体験者の生の語り」の価値を創造したのである。実話隆談/匝談実話の、話者から「話」を聴き「作為なく」報告する姿勢は、口承文芸のフィールドワークと相似している。実際、実話尾談/匝談実話本においてはしばしば、柳田國男『遠野物語』や松谷みよ子『現代民話考』を先達として称揚する言説が現れてくる。内容や方向性の違いはともかく、「語られた実話」を「集め」て「整理」するいとなみとしては同質であるだろう。本報告では説話・民話・怪談の「話を集めるいとなみ」に注目し、それぞれの差異を論じたい。

○吉田悠軌(怪談師・怪談研究家)

「誰かの不思議な体験を語ること一実話怪談の現場からー」

要旨:

「実話匝談」が明確なジャンル概念として成立、認知されるようになってから三十年ほどが経つ。その間、実話尾談に携わる人数は着実に増加し、書籍やライブや動画配信などの娯楽産業としても年々成長し続けている。特にここ数年ぱブーム”と称されるほどの活況を呈し、書き手・語り手のフレイヤ一層及びそれを受容するファン層の規模は無視できない大きさとなった。

実話怪談とは、特定の個人の不思議な体験談を取材し、それを再構成した物語を語り継いでいく行為だ。これだけなら従来の「世間話」「都市伝説」といった概念から相違も逸脱もしてはいないように見える。しかし体験者の実在を担保し、取材者・再話者のパフォーマンス能力を重視し、多くの人が表現活動・商業活動として求めている、といった側面は実話尾談ならではの特徴といえよう。

では具体的に実話怪談の関係者はどのような活動をおこなっているのか。その方法と状況について、二十年近く現場に携わった立場から解説していく。

☆ 2023年度 説話・伝承学会春季大会プログラム

〈公開講演要旨〉

〇俄の演技と伝承―北部九州地方を事例に― 天理大学文学部講師 松岡 薫

熊本県阿蘇郡高森町では、毎年夏に俄(にわか)という芸能が演じられる。高森の俄は10分程度の滑稽な芝居で、世相風刺や機知に富んだ笑いの表現を多彩に盛り込んでいる点が特徴である。最近の流行や話題の出来事などを盛り込んだ新作俄を毎年7、8本作っている。俄は毎年演目が作られるため、特定の演目や演技が代々継承されてきたわけではない。また高森の場合、上演演目の記録がないため、かつての俄がどのような演技だったか、その詳細はわからない。本講演では、発表者が調査した2000年代以降の俄の演技の特徴について整理する。彼らは自由にその年の俄を作り上げているようにみえるが、一方で稽古や上演の場を観察していると「この演技は俄ではない」といった線引きをしていることが見えてくる。そこで「高森らしい」俄の演技がいかに作られ、伝承されているのかを考察する。

〇スペイン・バスクの超自然的存在伝承―禍をもたらす妖怪か、それとも神か―

関西外国語大学外国語学部教授 梶田 純子

この世の生物ではない、「超自然的存在」を表す語は、日本語でも数多くあるが、それぞれの語を使用することで、キャラクターのイメージが決定されてしまう。スペインの昔話・伝説に登場するキャラクターは、いわゆる聖人伝承やキリスト教的な「悪魔」の物語が多いのだが、スペインとフランスに跨る「バスク」など北部には、非キリスト教的キャラクターが見られる。バスクでは、特殊な言語を使用することもあり、ヨーロッパでは、特異な民族と考えられてきた。決して広くない土地に、数多くの超自然的存在キャラクターが存在し、その中には、信仰対象として伝えられている話もある。キリスト教では、神以外の超自然的存在は、「悪魔・魔女」と言われる。しかしながら、バスクの超自然的存在は、ネガティブな存在とも言い難い。それぞれのキャラクターの語りを見ながら、バスク人の宗教感を合わせて考えてみたい。

〇紀伊国美奈倍の道祖神 奈良女子大学名誉教授 千本 英史

道祖神についての伝承は、時と地域を異にしながら各地に伝わっている。『本朝法華験記』下巻一二八話「紀伊国美奈倍道祖神」は、「道祖神」の用語が記された古い例の一つだろう。同話は『今昔物語集』にほぼ同文で引かれ、江戸末期の『紀伊国名所図会』にも挿図入りで紹介されている。近年、和歌山県みなべ町の地方紙に、道路工事中「「今昔物語」に出ている道祖神にまず間違いない」石が発掘されたことが報じられた。この石が『今昔物語集』の「道祖神」でないことは確実だが、ではどのようにしてこれがそう解され、新たに祠を作って奉納されるに至ったのか、その経緯とそこにいたるまでの史料と伝承とのかかわりようについて考えてみたい。

〈研究発表要旨〉

①長谷寺本尊養老五年造顕説の検討―『観音利益集』『源平盛衰記』を中心に―

観音ミュージアム学芸員 宗藤 健

日本有数の霊験所として信仰を集めてきた長谷寺(奈良県桜井市)と、その本尊十一面観音像をめぐる縁起は、本願上人である徳道の伝記や御衣木由来譚など多様な説話的要素を内包しつつ、中世前期に成立した『長谷寺縁起文』(以下『縁起文』)をひとつの到達点として、その前後に複雑な展開をみせる。『縁起文』では本尊の造顕を神亀6年(729)、開眼供養を天平5年(733)のこととして記すが、これらの年代についても諸書に異同がみられる。このうち開眼供養の年代については藤巻和宏氏らの先行研究があるが、造顕年代の異同については、十分に検討されてきたとは言いがたい。本発表では、いわゆる『七大寺年表』(東大寺東南院経蔵本『僧綱補任』残簡)に説く長谷寺本尊の養老5年(721)造顕説に着目し、同じく養老5年説を採る『観音利益集』『源平盛衰記』所載の長谷寺縁起について、その成立の経緯と背景を考察する。両書は中世前期から中近世移行期にかけての関東における享受が想定され、『縁起文』所説の造顕年代を規定した興福寺大乗院系統の長谷寺縁起とは異なる東大寺系統の所伝が、関東の長谷観音信仰に影響を及ぼした可能性を看取し得る。そうした所伝はさらに、天和2年(1682)に撰述された鎌倉長谷寺(神奈川県鎌倉市)の縁起に原拠を提供し、近世に至るまで、「正典」たる『縁起文』所説に対する異伝として機能したのである。

②中国中古の異類婚姻譚の構造について 関西大学大学院 小山 瞳

異類婚姻譚には、異類が異界から人間界にやってきて異類婚に至るパターン(①)と、人間が異界に至って異類と結ばれるパターン(②)がある。中国中古(魏晋南北朝から隋唐時代)において、前者のパターンとしては初唐・竇維鋈『五行記』「袁双」(『太平広記』巻四二六)や晩唐・張読『宣室志』「張景」(『太平広記』巻四七七)などをあげることができ、また、後者のパターンとしては、中唐・戴孚『広異記』「虎婦」(『太平広記』巻四三一)や晩唐・薛漁思『河東記』「申屠澄」(『太平広記』巻四二九)などをあげることができる。雨宮裕子「異類婚の論理構造」(『日本昔話集成 1 昔話研究の課題』所収)にも指摘があるように、パターン①では「人間と異類の婚姻が成立するには、異類は人間の姿をとる必要」があり、「異類の男はあらゆる手段で斯界から排除され」、また異類の男が残した子も排除され、「人間の男と異類の女の婚姻は、他界にあっては成立し続けるが、斯界では必ず破綻する」(同書529頁より)。ところが、パターン②ではこの構造にあてはまらない異類婚姻譚も散見する。また、パターン①および②の折衷型といえるものもあるなど、中国中古の伝承者たちが旧来の伝承の手法を模倣しただけではなかったことがうかがえる。発表では、こうした中国中古の異類婚姻譚の伝承の変化について考察する。

③アジアの「百合若大臣」―アジア大陸における〈帰還した夫〉の成立と歴史的展開を巡って―

岡山大学グローバル人材育成院准教授 ハルミルザエヴァ・サイダ

夫が長く家を空けている隙に、他の男がその妻に求婚する。しかし、帰還した夫が求婚者を追い払い、妻を救う。民俗学研究では、こうしたモチーフを持つ伝承を、<帰還した夫>‘Homecoming Husband’と呼ばれる話型(ATU974番)に分類する。この話型の伝承には、たとえば古代ギリシアの『オデュッセイア』や中央アジアの『アルポミシュ』、日本の「百合若大臣」等が該当し、この話型が時空を超えて広く世界に分布していることが知られる。〈帰還した夫〉 は人間共通の世界観・価値観を表した普遍的な現象なのか、それとも民族から民族へ受け継がれてきた話型なのだろうか。誰も一概に答えられないだろう。本発表では、これまで「百合若大臣」に関連する研究で取り上げられていなかったアジアの伝承<帰還した夫>を紹介しつつ、アジア各地における〈帰還した夫〉の成立と歴史的展開、及び話型〈帰還した夫〉の世界文化史における位置付けについて論じる。併せて、精神分析学的なアプローチやジェンダー的なアプローチを取り、時空を超えて人々の関心を持ち続けてきた話型<帰還した夫>の普遍性、及びその普遍性の背景にある人類共通の心理について考察する。

④グリム兄弟のWechselbalg(取り替え子)観―マルティン・ルター『卓上語録』における取り替え子観との比較―

東大阪大学こども学部国際教養こども学科助教 横田詩織

グリム兄弟は『子どもと家庭のためのメルヒェン集』に1篇、『ドイツ伝説集』に5篇の合わせて6篇、取り替え子の民話を収録している。その内『ドイツ伝説集』に収録されたDS82はその典拠のひとつをマルティン・ルター『卓上語録』としている。この『卓上語録』の中で、ルターは他に自らがデッサウで実際に目にしたという「取り替え子」についても語ったとされ、その際に取り替え子とはmassa carnis、つまり魂のない肉塊だと自らの取り替え子観を披露している。このルターの取り替え子観が、後にナチス政権がT4作戦と呼ばれる障害者たちの強制的な安楽死政策正当化に利用することとなったことは、典型的なルター批判の根拠のひとつでもある。グリム兄弟はルターと異なり直接的に自らの取り替え子観を記してはいないが、彼らの編纂した2つの民話集、『子どもと家庭のためのメルヒェン』および『ドイツ伝説集』に収録された取り替え子物語を整理することで、兄弟の取り替え子観を導き出せると考える。今回は特に上述した『卓上語録』を典拠とするDS82を中心に、ルター批判の根拠とされる他5篇との共通点および相違点からグリム兄弟とマルティン・ルターの取り替え子観の特徴をそれぞれ明らかにしたい。

☆2022年度冬季大会

オンライン形式 ZOOM (事前申込制・参加無料)

2023年1月8日(日) 13時~16時

講演:「ネットロア「きさらぎ駅」考―断片から生まれる物語―」

伊藤龍平(國學院大學教授)

冬季大会は講演のみ実施

***********************************

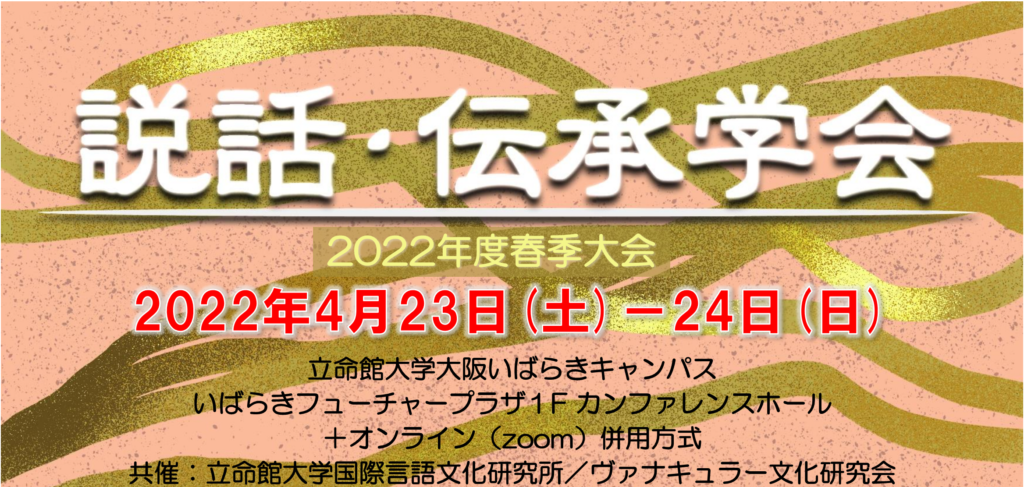

☆2022年度春季大会 対面・オンライン形式併用

開会の辞 鵜野 祐介(立命館大学教授)

総合司会 真下 厚(元立命館大学教授)

23日(土)13:10 - 15:20 公開講演

西尾哲夫(人間文化研究機構国立民族学博物館教授)

「人間にとって物語とは何か? 一人類史的試論」

花部英雄(元國學院大學教授)

「桃太郎は神の子か 一昔話「誕生モチーフ」の考察-」

24日(日)10:30 - 11:40 研究発表

司会 斉藤 純(天理大学教授)

永原順子(大阪大学准教授)「《くぐる》行為にみる民間信仰の一考察」

康君子(大阪大学教授)「多賀・大瀧神社にみる忠犬伝承と犬神」

24日(日)13:00 - 16:50 公開シンポジウム

「山姥と世界の仲間たち ー食べる・追う・つくる・まもる・とぶー」

司会 鵜野 祐介(立命館大学教授)

基調講演

高島葉子(大阪公立大学教授)

「ブリテン諸島の山姥たちーハッグ妖精一」

パネリスト報告

立石展大(高千穂大学教授)「中国南部の妖怪《変婆》について」

山田徹也(慶応義塾大学非常勤講師)

「ヤガー婆さんの《ふるまい》とロシアの民間信仰」

馬場綾香(神戸大学非常勤講師)

「ドイツ語圏において《山姥》の役割を担うもの」

閉会の辞 藤原 享和(立命館大学教授)

*****************************

☆説話・伝承学会2021年度冬季大会

説話・伝承学会主催 神戸大学国際文化学研究推進センター共催

日時:2022年1月9日(日)10時~17時

☆オンライン(ZOOM)開催、参加無料(事前申込制)

開会の辞 10時 木下 資一 (大会事務局・神戸大学名誉教授)

研究発表1.10時10分~10時50分

「『平家物語』から見たジェンダー表象」

ヘバタッラー オマル (名古屋大学大学院博士後期課程生)

研究発表2.10時55分~11時35分

「『宗源神道根元式』の浄土神楽説について」

星 優也 (池坊短期大学専任講師)

《昼食・休憩》

シンポジウム 13時~16時50分

「絵地図に描かれた空想の島々と伝承文学」

企画説明・司会 木下 資一 (神戸大学名誉教授)

「近世の絵地図に描かれた歴史地理的世界観」

小野田 一幸(神戸市立博物館学芸課長)

「御伽草子『御曹司島渡り』の世界観」

石川 透 (慶應義塾大学教授)

「『ガリバー旅行記』の背後にある世界観-日欧の交流-」

原田 範行 (慶應義塾大学教授)

《小休憩》

質疑応答・自由討論

閉会の辞 16時50分 鵜野 祐介(学会事務局・立命館大学教授)

研究発表要旨

研究発表1.「『平家物語』から見たジェンダー表象」

ヘバタッラー・オマル (名古屋大学大学院博士後期課程)

<要旨>

日本中世時代は、宗教や政治の面からみると、日本の歴史や社会の転換点となった。そ

の政治的な実態や宗教的な実態は女性に影響を及ぼしただろう。本発表では、『平家物語』

を文化現象として中世ジェンダー実態を明らかにする一つの手がかりとして使う。近年、

『平家物語』研究は多様な展開を見せており、業績が多数出されているにもかかわらず、

それらの研究の多くは、『平家物語』を文学的な面から取り上げている。一方、社会現象と

しての『平家物語』におけるジェンダー志向の研究はまだ限られている。

本発表においては、『平家物語』における女性像を取り上げ、そうした女性像を可能とし

た歴史的・社会的背景に焦点を当てる。まず、日本における『平家物語』の位置付けや、

『平家物語』の史実性に焦点を当てる。それから、『平家物語』における女性像、そしてそ

れらの女性像を可能とした歴史的・社会的背景について論じ、それらの歴史的・社会的背

景が男女関係に与えた影響を分析することにより、当時のジェンダー実態について論じる。

研究発表2.「『宗源神道根元式』の浄土神楽説について」

星 優也 (池坊短期大学専任講師)

<要旨>

浄土神楽とは、近世初期の備後国で行われていた死者祭祀の神楽とされている。かつて

岩田勝は、浄土神楽に関する文献を発見し、全国で報告されている死霊祭祀の神楽や、死

霊に対する祭文との関係を考察した。岩田により、神楽に仏教的な死者供養の一面があっ

たことが明らかになり、神楽研究に大きな影響を与えた。近年、岩田以降に浄土神楽の言

葉が独り歩きしたことが問題視され、「浄土神楽」概念そのものをはじめ、研究史への批判

的検討が進められている。その結果、浄土神楽は 80 年代に研究者が創り出した存在に過

ぎないものとして、研究自体が否定的に扱われつつある。

浄土神楽の実態が不明であることは間違いないが、中世末期における「浄土神楽」解釈

については、具体的な文献から明らかにすることができる。それが本報告で取り上げる『宗

源神道根元式』(天理図書館蔵)である。これはほとんど研究がされていない吉田家の神道

書で、上中下に分かれるうち中巻は神楽論である。そして興味深いことに、「浄土神楽之事」

の箇所があり、『日本書紀』一書の神話に基づき、浄土神楽の起源を説く。

本報告は、中世における『日本書紀』再解釈/再創造の運動(中世日本紀)の研究を踏

まえ、『宗源神道根元式』の浄土神楽説を位置づける。浄土神楽について具体的に残された

文献を読み解くことから、下火になりつつある「浄土神楽」論再構築を試み、そこから神

楽の宗教性を問う研究を一歩進める。

シンポジウム「絵地図に描かれた空想の島々と伝承文学」

<企画趣旨>

「ワンピース」という、若い人たちを中心に、大変人気のあるマンガがある。ウォーターワールド化した世界において、人々(普通の人間ばかりでなく、山海経に描かれるような異形の人間も多い)が無数の島々に住み、世界の大半を占める海には異能を持つ多くの海賊団が跋扈している。そんな世界で主人公の少年が様々な島を訪れながら仲間を増やし、成長していく物語である。

このマンガを見れば、日本の中世文学を知る人間は、すぐに御伽草子の一つ、『御曹司島渡り』を想起する。御曹司源義経が「とさのみなと」から小人島、馬人島、女人島など様々な異形の人々が住む島を経て、北の千島に住む鬼の大王のもとにある兵法書を求めて冒険する物語である。

同時によく似た物語として、我々は西洋文学に『ガリバー旅行記』(1726年刊)があることを知っている。『御曹司島渡り』と『ガリバー旅行記』の類似性については、つとに注目されていたが、近年、この二作品の直接的影響関係が検討され始めている。

『ガリバー旅行記』に先行する漂流記として、デフォー『ロビンソン・クルーソー』(1719年刊)があるが、そもそもこれらの作品の背景にある16世紀から18世紀前半頃にかけての世界観は、どのようなものであったのだろうか。

17世紀初頭の江戸幕府による鎖国政策以降の一般的日本人と大航海時代を経て世界各地に交易拠点と植民地を広げていた西洋人との間には、世界地理認識に大きな差があったことは否定できないが、それでも小人国、巨人国、馬人国などの存在を肯うような領域が残されていたのではなかろうか。

浮世絵師石川流宣による『本朝図鑑綱目』(1687年刊)には、丹後北方に「韓唐」の地が描かれ、八丈島南東には「羅刹国・女島」が描かれている。これらは14世紀初頭の金沢文庫本日本図の「雁道」と「羅刹国」の世界観を引き継いでいる。雁道、羅刹国は、それぞれ『今昔物語集』に見える説話との関係が注目されている土地である。井原西鶴『好色一代男』の主人公世之介は、天和二年(1682)十月に伊豆から南方の女護ヶ島へ船出する結構になっている。この女護ヶ島は好色な男性にとって天国のような島とされているが、本来は男を食らう鬼女が住む島、「羅刹国・女島」だったはずである。『御曹司島渡り』には女人島が出てくるが、この島の女たちには、確かに羅刹女の面影がある。

流宣の日本図は西洋に渡り、1715年にオランダのレランドはこれをもとに銅版筆彩色『日本帝国図』を作成し刊行している。ここには羅刹国は省略されているが、「韓唐」の文字は残されている。またいわゆる古伊万里と呼ばれる江戸時代の有田焼の中に、日本図が描かれた絵皿等が知られている。この絵皿の日本図には、流宣図の韓唐の位置に「小人国」が描かれている。このような日本の絵地図の世界観が西洋の作家の想像力を刺激した可能性はないだろうか。

以上の問題意識から、『御曹司島渡り』を含む御伽草子の専門家、『ガリバー旅行記』を専門とする英文学の専門家、それに歴史地理学の専門家に、それぞれの立場から作品の背後にある世界観やその世界観と作品の関係について問題提起をしていただくことを期待して、このシンポジウムを企画した。

〈参考文献〉

○秋岡武次郎『日本地図史』(河出書房・1955年)

○吉江久弥「女護嶋考」(『仏教大学研究紀要』第55号・1971年3月)

○青山宏夫「雁道考-その日本図における意義を中心にして」(『人文地理』第44巻第5号・1992年)

○応地利明『絵地図の世界像』(岩波新書・1996年)

○木下資一「異境・異界」(久保田淳、島内裕子編『中世日本文学の風景』・放送大学教育振興会・2000年)

○黒田日出男『龍の棲む日本』(岩波新書・2003年)

○金沢英之『義経の冒険 英雄と異界をめぐる物語の文化史』(講談社選書メチエ・2012年)

○小野田一幸「地図皿に見る世界観」(『地図皿にみる世界と日本 : 関西大学博物館2018年度夏季企画展 : 神戸市立博物館選』関西大学博物館・2018年)

○神戸市立博物館編『まじわる文化・つなぐ歴史・むすぶ美』(神戸市立博物館発行図録・2019年)ほか

****************************************************

****************************************************

☆説話・伝承学会 2021年度 春季大会

☆説話・伝承学会 2020年度 冬季大会

☆説話・伝承学会 2020年度 春季大会

コロナ・ウィルス禍により、冬季に順延。

☆説話・伝承学会 2019年度 冬季大会

日時 2020年1月12日(日)

場所 同志社大学 今出川キャンパス 良心館3階 303教室

研究発表 10時~12時10分

八木智生(同志社大学大学院)

「『壬生寺縁起』二太刀説話考―本文表現にみる時代背景と信仰―」

小山 瞳(関西大学大学院)

「虎媒婚をめぐって—虎はなぜ殺されなければならなかったのか—」

カーリマン、サーミ・ジャン(立命館大学大学院)

「ブルーメンベルクの神話理論を手がかりにした童子神像の起源をめぐる一考察」

講演・シンポジウム 13時30分~17時

基調講演

「文献文芸と口承文芸」 同志社大学 廣田收

公開シンポジウム

「韓国のポンプリと「叙事巫歌」と文献説話」 立命館アジア太平洋大学 金賛會

「文献資料と伝説―玄賓僧都を中心にー」新見公立大学 原田信之

「近世説話と郷土資料―丹波山家藩の怨霊事件をめぐってー」京都精華大学 堤邦彦

コメンテータ 立命館大学 真下厚

司会 同志社大学 廣田收

愛知県立大学 中根千絵

懇親会

同志社大学寒梅館 17時30分から19時過ぎ 参加料金5000円

☆説話・伝承学会 2019年度春季大会

共催:中京大学 文学部

会場:中京大学 名古屋キャンパス0号館(センタービル)6階 0603教室

*大会期間中、0号館6階にて古典籍の展示を実施します。

第1日 4月27日(土)

◇公開講演会 13:00~15:00

開会の辞 本会事務局代表 中根 千絵

開催校ご挨拶 中京大学文学部長 佐藤 隆

伝承の中の狼―日本人が伝えた狼たち― 愛知大学綜合郷土研究所研究員 菱川 晶子

水族館の文化史―展示とともに歩む人と魚の物語― 関西大学教授 溝井 裕一

◇総会 15:30~16:30

第2日 4月28日(日)

◇研究発表 9:00~12:15

近世薩摩の神舞祭文に見る「天逆鉾」神話―藺牟田神舞「鉾舞」をめぐって―

佛教大学総合研究所特別研究員 星 優也

樹上の人物が水に映る 本会会員 川谷 真

伝承と図像の接合―古代メキシコの創造神話と鷲― 愛知県立大学大学院 岡崎 雅子

メキシコの『イチジク伝説』に関する一考察

―1597年の長崎の殉教者のひとりフェリーペ・デ・ヘススと奇蹟のイチジク― 滋賀大学非常勤講師 川田 玲子

◇公開シンポジウム「城郭の怪異」 13:30~17:00

山伏と築城に関わる怪異譚の考察 神戸大学学術研究員/京都府立大学共同研究員 南郷 晃子

日本近世文学における「城郭の怪異」―版本や近世実録などの写本からうかがえるもの―」

福岡教育大学教授 菊池 庸介

中世インド都市に於けるゾロアスター教聖者の奇跡とイスラーム化―

静岡文化芸術大学教授 青木 健

司会

愛知県立大学教授 中根 千絵 ・ 静岡文化芸術大学教授 二本松康宏

閉会の辞 天理大学教授 齊藤 純

☆説話・伝承学会2018年度秋季大会

11月25日(日)10:00~17:00

【主催】 説話・伝承学会 【共催】 伝承文学研究会

【会場】 学習院女子大学 〒162-8650 東京都新宿区戸山3-20-1

2号館3階 235教室・236教室

【公開講演】 236教室 10:00~12:10

真下厚(元立命館大学)

「昔話はどう書かれたか―岩倉市郞の場合―」

徳田和夫(学習院女子大学)

「天翔(あまかけ)る恋の物語―七夕草子とビジュアル・テキスト―」

【公開シンポジウム】 236教室 13:10~17:00

中央ユーラシアの英雄叙事詩―伝承と伝承者―

司会 荻原眞子(千葉大学名誉教授)

ハルミルザエヴァ・サイダ(法政大学)

「バクシの声の文化―宗教と芸能の境界を歩く人々」

坂井弘紀(和光大学)

「弓の力―コブズとシャマン、叙事詩の語り手」

上村明(東京外国語大学)

「アルタイの山の主に捧げる―叙事詩の声としきたり」

☆2018年度 説話・伝承学会春季大会

プログラム

会場:天理大学 杣之内キャンパス 二号棟

共催:天理大学 歷史文化学科 考古学・民俗学専攻

後援:天理大学 文学部

事務局:〒632-8510 天理市杣之内町1050 天理大学文学部 歴史文化学科 考古学・民俗学専攻 齊藤研究室

℡ 0743-63-7179 (齊籐研究室) Fax 0743-62-1965(事務室) j-saito@sta.tenri-u.ac.jp

5月12日(土)

【公開講演会】4階 24A教室 14時~16時00分

開会の辞 事務局代表 齊藤純

開催校ご挨拶 天理大学文学部長 桑原久男(事務局代読)

「大神神社の八咫鏡と本殿」

天理大学・大阪大谷大学非常勤講師 藤井 稔

「近世期の地誌にみる山辺の道」 天理大学准教授 西野由紀

【総会】4階 24A教室 16時30分~17時30分

【懇親会】大和中華長寿(天理駅前 0743-63-2981)

18時00分~20時00分

5月13日(日)

【研究発表】4階 24A教室

「近世における石上神宮鎮魂祭をめぐる言説の形成―今出河文斎らの活動を中心に―」

桃山学院大学共通教育機構専任講師 向村九音 9時00分~9時45分

「対馬豊崎郷の「文永の役」関連神社縁起説について」

中京大学文学部教授 德竹由明 9時50分~10時35分

「兄妹始祖の「物めぐり」」 説話・伝承学会 川谷 真 10時40分~11時25分

「内陸アジアの<帰還した夫>―『ゲセル王物語』と『アルポミシュ』をめぐって―」

法政大学国際日本学研究所客員学術研究員 ハルミルザエヴァ・サイダ 11時30分~12時15分

【現地見学会「山辺の道を訪ねて」】 13時15分~17時30分

・マイクロバスで、石上神宮、長岳寺、大神神社 (三輪明神)などを見学いたします(案内・解説付)。

・参加費 1人2500円 *大会受付で徴収いたします。

〈見学予定地〉*時間・交通・見学先などの都合により、変更になる場合がございます。

石上神宮

拝殿と禁足地(かつては本殿がなく禁足地を参拝)、神宮寺跡、馬魚の池(醍醐天皇の馬が切られて魚に化したという伝説)、出雲建雄神社(旧内山永久寺鎮守社拝殿 国宝)など。

長岳寺

門前の勧請縄(村の道切り行事)と庚申の杖(庚申に奉納した生木の塔婆)、本殿天井の血染めの足跡(落武者と逆さ幽霊の伝説)、狩野山楽筆「極楽地獄図」(毎年、秋の開帳で絵解き説法。今回は特別にレプリカを展示していただき、ご住職に説明いただきます)など。 *拝観料400円

長岳寺背後の龍王山の遠望(柿本人麻呂の歌「衾道の引手の山」比定地。十市遠忠の山城と亡魂の怪火「じゃんじゃん火」の伝説地。雨乞いの山)など。

大神神社(三輪明神)

拝殿(本殿がなく禁足地の山を参拝)、衣掛の杉(謡曲『三輪』僧玄賓が神女に与えた衣が懸かっていた杉の跡)、巳の神杉(神使の白蛇の住処)、大直禰子神社(若宮、神宮寺跡)など。

☆説話・伝承学会 2017年度 秋季大会

日時 12月10日(日) 13:00~16:45

会場 中京大学 名古屋キャンパス0号館7F

〒466-8666 愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2

0号館は地下鉄八事駅の5番出口前

受付 12:30から

研究発表 0706教室

①「略絵図が織りなす伝説と昔話」

佐藤 優 13:00~13:45

②「蛇説話の日韓比較―相思蛇説話を素材として」

朴 美暻 13:50~14:35

公開講演 0706教室

①「異変を記憶する法螺貝―愛知・静岡と奈良の伝承から―」

天理大学教授 齊藤 純 14:40~15:40

②「王羲之説話をめぐって―その発生と定着―」

中京大学教授 福井 佳夫15:45~16:45

小展示 休憩室(07D教室)休憩室で錦絵などを展示いたします。